唐朝初期的租庸调制-创造大唐盛世的必要条件之一 (唐代初期)

我们都有读这样子的一段历史,不过并不是所有人都懂这些相对需要些学识的学术用语,以及它背后所代表的那些意思,就这一点而言,还是需要花费一些时间精力才能够完全去懂更多为透彻的内涵,李渊刚开始坐这个位置之时...

咱们都读过那段历史,但不是所有人都能搞懂那些学术用语背后的意思。要真搞明白,还得花点时间和功夫。李渊刚当上皇帝那会儿,心里其实也没底,虽然他自己挺自信,但面对的可是个烂摊子。说实话,看到老百姓那么苦,他一开始未必想着伸手帮一把,但制度摆在那儿,一个人的怜悯哪敌得过现实啊,所以只能另找路子,不光要减轻他们的负担,还得重视生产活动和品质,说白了就是咱们现在说的效率和成果。

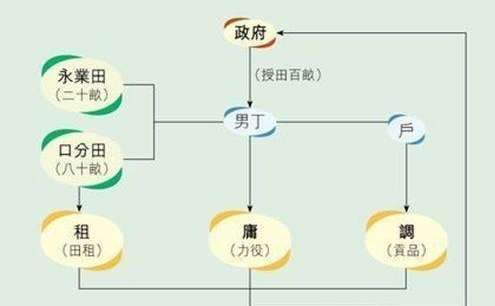

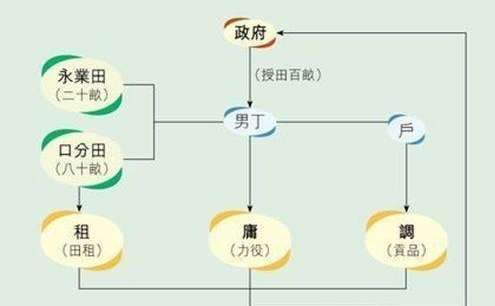

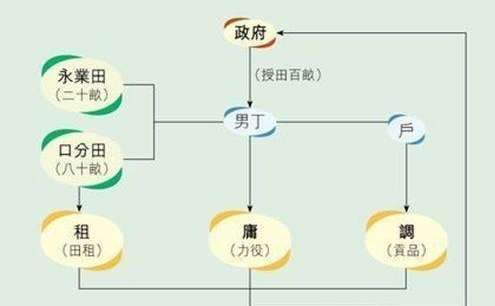

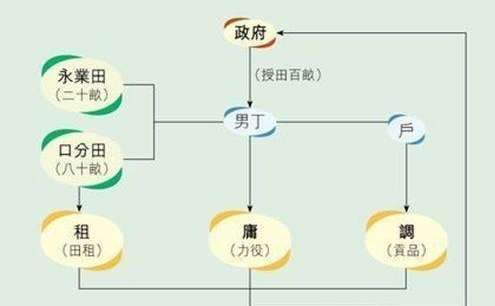

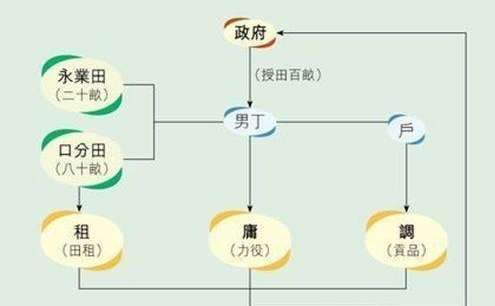

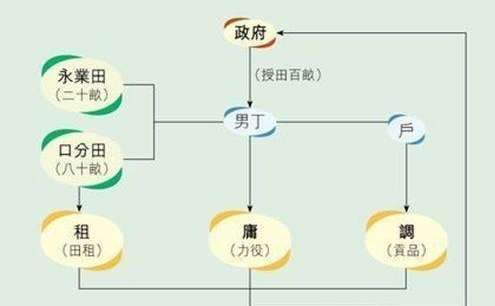

租庸调制这制度,一开始其实挺不错的,至少它的人性化考虑挺让人印象深刻的。哪个地方要是有灾情,地方官就能根据灾情轻重,决定减免或者直接免除。就凭这一点,就不能说它是个坏制度。

为了让更多壮丁去劳动生产,当时皇帝和大臣们主要靠鼓励,用“庸”让年轻人明白生产有多重要,服役到底意义在哪。这里面有些东西,放到现在,其实还能借鉴。比如不会因为你收入少了就减免该交的税,意思就是你偷懒是你自己的事,除非受灾,不然该交多少还是得交。当然,现代人不能照搬传统制度,但这不代表不能从中找点对现在社会有用的东西,它们之间也不是完全没关系。

后来因为主观上不适用,客观上又失控,租庸调制自然就变得一文不值了。但在那之前,它还是挺有用的,毕竟在当时的年代,均田制也好,租庸调制也好,意义还是挺明确的。让老百姓有机会觉得自己的日子有奔头,不会觉得这过程没意义,确实是因为这些制度,让大唐盛世往更好的方向发展,直到彻底失控。

让老百姓动起来,把荒地都开垦出来,对所有人来说,这是个好开头,也是收拾烂摊子的最好办法。当时的李渊、李世民他们做得挺好,确实是我们这些看历史的人愿意跟大家聊聊的一段有意义的历史。

唐太宗奖励那些好好生产的人,他自己的朝廷也能运转得更顺。要是当时没这层考量,他也没那么大力量去推行这些事了。

有时候想想,老祖宗留下来的这些东西,不管后来怎么变,总有些道理在里头。