古代科举反作弊手段众多-果然古人的智慧是我们所不及的 (科举反作弊)

考场上的作弊与反作弊斗争,历来是道高一尺魔高一丈,不仅仅是在当下,也是古代科场的一道独特景观,如果要比含金量,古代科举恐怕要比现今的高考要高很多,读书人一旦中举,就意味着光宗耀祖,从此踏上仕途,娶娇妻...

考场上的作弊和反作弊,向来是“道高一尺魔高一丈”,不光现在有,古代科场这出戏就够热闹的。

要说考试含金量,古代科举那可比现在高考高多了。读书人一旦中举,光宗耀祖不说,直接当官,娶娇妻发大财,“春风得意马蹄疾,一朝看遍长安花”说的就是这事儿。所以啊,有些人为了博个功名,连丢官杀头的险都敢冒。

虽说古代没现在的高科技,作弊手段也玩得花:高官干涉,买通考官(连搜身的士兵都能收买),搞夹带,请人替考,啥都有。但“魔高一尺,道高一丈”,古代统治者也不是傻子,反舞弊的点子也多。

唐朝科举刚起步,规章制度不完善,作弊手段来得凶。唐玄宗那会儿,宠臣杨国忠的儿子杨暄,学业差到朝野都知道,可考官怕杨国忠,硬是录取了,成了唐代科场一大丑闻。晚唐诗人杜荀鹤诗名挺高,可老考不上,只能叹“空有篇章传海内,更无亲族在朝中”。

个别胆大的考生,连皇帝眼皮底下都敢作弊。公元751年,李隆基亲自在勤政楼考“怀才抱器科”,居然有人在大唐天子眼皮底下“私怀文策”。为让老百姓信服,唐朝反作弊下了狠手,搞了几个挺有特色的招儿:“搜身制”、“复试制”和“糊名法”。这些招儿,现在高考还在用呢。

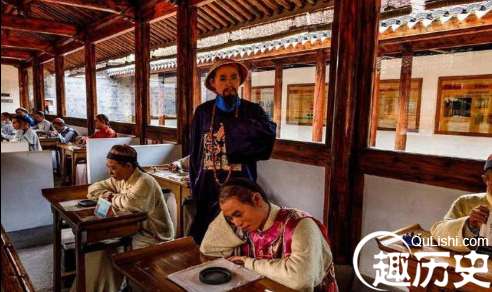

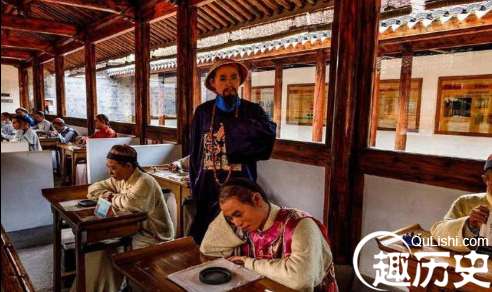

为防考生夹带,考场里专门安排个兵勇搜身。后来觉得这么搜太丢人,不少官员反对,就改成考试前先去指定地方洗澡换衣,穿官方准备的衣服。这么一来,是文明多了,作弊的也少了。

“复试制”就是那些“怀疑但查无实据”的舞弊案子,重新考一次鉴定。唐穆宗长庆元年(821年),宰相段文昌、元稹说礼部侍郎钱徽取士不公,录取的郑郎等14人都是没才的。于是白居易他们给郑郎他们复试,考《孤竹管赋》《鸟散余花落诗》,结果黜落了十人。钱徽被贬成江州刺史,其他涉弊官员也跟着倒霉。

为防考官给关系户打高分,武则天亲自搞了“糊名法”,把考生名字遮起来,让批卷的人认不出是谁写的。

历朝历代,请“枪手”代考越来越狠,清朝甚至出了职业“枪手”。比如清末的胡汉民,就是个有名的代考枪手,他两次代人参加乡试,都中了。为防胡汉民这样的枪手进场,“准考证”就出现了。清朝考生考试前,得有一张“票据”和“座位便览”,缺一不可进考场。准考证上详细写着身高、有没有胡须、胎痣这些特征,考生进场时,监考官拿着准考证一个个对照才放行。

反作弊固然重要,可总防不住。于是“严惩”就成了王朝反作弊的大招。明洪武三十年(1397年)丁丑科会试,录的52人全是南方人,朱元璋觉得有问题,把录取的全废了,二话不说砍了考官张信蹈等人的头。另一个考官刘三吾,当时85岁,也被发配边疆。

这些作弊和反作弊的例子,不过是古代科举里的冰山一角。1300年里,总有人想靠作弊一步登天,可作弊这事儿吧,有利有弊,大概也是科举躲不开的难题。