宋朝与西夏之间爆发过多次战争-令人大跌眼镜-竟是此物引起的

俗话说,民以食为天,老百姓有了饭吃,才能安心生产,拥护皇帝的统治,这句话换在军队上同样适用,军粮后勤,是一支军队能打胜仗的基础,如果没有充足的后勤补给,就算是精兵强将也会在顷刻间灰飞烟灭,一支军队的后...

俗话说:民以食为天。老百姓有了饭吃,才能安心生产,拥护皇帝的统治。这话放军队里也一样,军粮后勤,可太重要了,没粮再精锐的部队也得散架。不过,除了粮食,还有样东西军队离不了,那就是盐。人要是十天不吃盐,立马四肢发软,脑子发懵,跟没气的皮球似的,任人拿捏。正因盐这么关键,产盐的地方历来都是兵家必争,哪个割据政权想站稳脚跟,都得先把产盐地攥手里。

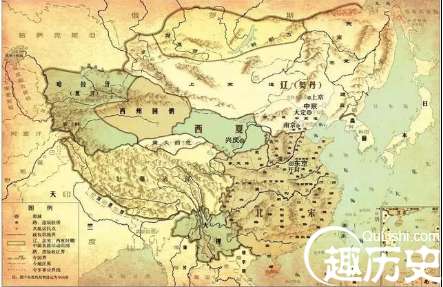

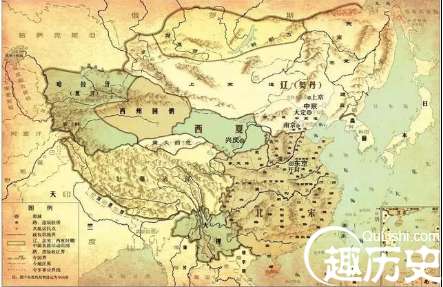

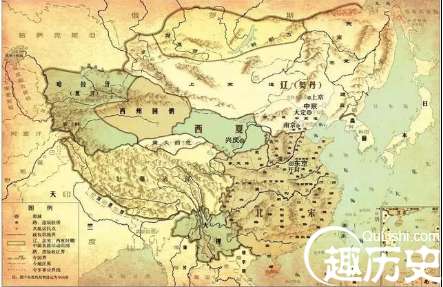

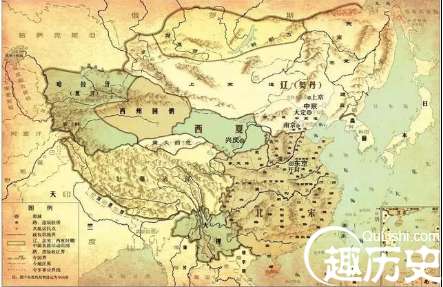

西夏算是个成功的割据政权,手里攥着大把盐资源。他们产的青白盐,不光品质好,价格还贼便宜,性价比拉满,所以卖盐一直是西夏的主要收入来源。可后来宋夏关系闹掰了,宋朝为了整西夏,下了不少禁盐令,想用这招让西夏服软,宋夏的盐战就这么开始了。

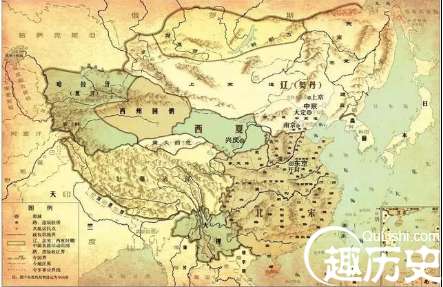

北宋、西夏、辽版图_图

一、食盐引发的血案

西夏那地方,产盐可是出了名,不光有乌池、白池那种散盐,河西走廊还有岩盐。西夏的盐,品质好、价格低,宋朝人都说“青盐价贱而味甘”,比宋朝本土的解盐有竞争力多了,所以叫“青白盐”。这青白盐一上市,直接抢了市场风头,宋朝大小商人抢着买,钱都流进党项人腰包了。宋朝看着自家盐被挤得没地方卖,眼红得不行,可当时中原还没统一,得先收拾那些汉族割据势力,盐的事儿只能先放放。

公元977年,宋朝开始垄断盐买卖,但青白盐贸易还照常。为了拉拢西夏,宋朝还特意保护青白盐交易:“其青白盐旧通商处,即令仍旧。”那时候,来北宋卖盐的党项人络绎不绝,就算偷偷私盐的也见怪不怪了。

赵光义(939年-997年)_图

可好景不长,党项人内部一分裂,宋夏这繁荣的盐贸易就黄了。公元982年,党项首领李继捧突然跑来宋朝边境,说要归附,移民汴梁。宋太宗刚北伐完,有人主动投靠,高兴坏了,立马答应了。但他弟弟李继迁不干,带着人跑了,抗宋自立,俩人多年的好关系这下彻底掰了。宋太宗气得下令青白盐“禁毋入塞”,想断了李继迁的财路,看他还能蹦跶多久。

宋朝一制裁,李继撑不住了,赶紧跑去投靠辽国,找靠山。宋太宗一看李继迁有后台,也没办法,只好扶植李继捧在夏州立足,赐他姓赵,当夏州刺史,让他去打李继迁。一边打一边还禁盐,连其他边境贸易也断了。李继迁扛不住,最后服软归降了宋朝。但这小子明显是缓兵之计,公元993年,等缓过劲儿来,又反了。宋太宗气炸了,再次切断盐贸易,想困死李继迁。可赵光义这次失算了,长期制裁没搞垮李继迁,反而把西北边民惹毛了——没盐吃,大家纷纷反叛,宋朝边患越禁越多。

西夏武士_图

二、适得其反的禁盐制裁

为了对付李继迁,宋太宗下了死命令:陕以西谁敢跟西夏人买卖青白盐,一律处死!想着这下西夏盐肯定卖不出去了,李继迁得饿死。结果呢?宋太宗傻眼了,这制裁没让李继迁难受,反而把西北老百姓坑惨了,没盐吃,日子苦哈哈的。史料里说“关陇民无盐以食”,那些原本归附宋朝的少数民族一看没盐吃,立马反水,全跑去投靠李继迁,李继迁拿盐犒劳他们,让他们去打宋朝边境,宋朝军队天天被折腾得够呛。

宋太宗这禁盐政策,彻底搞砸了。他可能没想明白,西夏就算盐卖不出去,家里存的粮食银子也够撑一阵子,可西北边民十天没盐就得快死了,这买卖里西夏反而占主动。赵光义这波操作,真是越帮越忙。当年8月,没办法,宋朝只能取消禁盐,宋夏盐贸易又恢复了。

宋朝错就错在,禁盐的时候没考虑老百姓的需求,断了西夏盐,又没从内地调足够的盐过来,结果把西北边民逼反了。

西夏党项人的服饰_图

三、食盐贸易:宋夏关系的风向标

后来李继迁越打越强,到了1038年,他孙子李元昊上位,直接建国称帝,宋夏又打起来了。李元昊攻势猛得很,宋军被打得节节败退,丢了好几个州。打不过,宋朝只能坐下来谈。李元昊谈条件,其中一条就是让宋朝彻底放开盐贸易,每年得给他十万斛青白盐。宋朝哪能答应?青白盐是西夏的摇钱树,彻底放开,西夏只会越来越强,以后更不好收拾。

所以宋朝把盐贸易当成了制衡西夏的杀手锏:西夏听话,就开边贸易;西夏闹事,就断盐。而且这次学聪明了,断盐的同时从内地调解盐过去给老百姓吃,制裁效果明显多了。这么一搞,西夏财政渐渐吃紧,实力也跟着下去了。再加上宋朝任用范仲淹当西军统帅,搞堡垒战术,西夏骑兵没辙了。李元昊撑不住,只好议和。

1044年,俩人终于谈拢了:西夏向宋朝称臣,宋朝允许正常边贸,李元昊生日还送2000两银子当贺礼。但盐贸易还是卡得紧,只让几个地方设榷场交易,宋朝想在贸易里占主动。从那以后,盐贸易就成了宋夏关系的晴雨表:盐能正常卖了,俩人关系就好;盐禁了,那就是要开打了。这种情况一直持续到西夏完蛋。

李元昊继位前李继迁的活动_图