阿波罗11号 外星人

阿波罗11号与外星人议题的全景梳理1. 任务概述与历史背景1969年7月16日,美国宇航局(NASA)发射了土星Ⅴ运载火箭,搭载指令舱“哥伦比亚号”和登月舱“鹰

阿波罗11号与外星人议题的全景梳理

1. 任务概述与历史背景

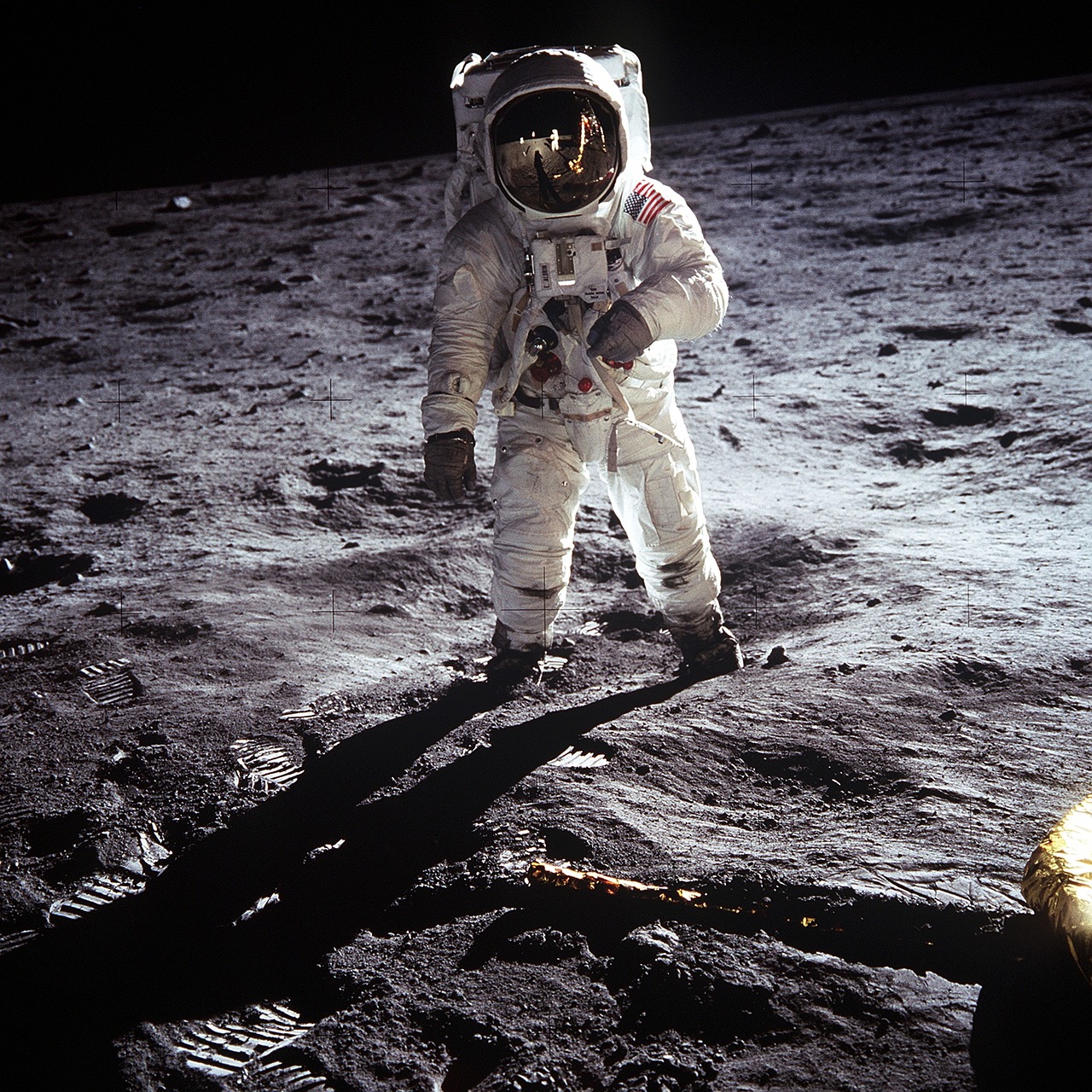

1969年7月16日,美国宇航局(NASA)发射了土星Ⅴ运载火箭,搭载指令舱“哥伦比亚号”和登月舱“鹰号”。航天员尼尔·阿姆斯特朗、巴兹·奥尔德林以及迈克尔·柯林斯组成的三人小组,开启了人类首次登月的壮举。7月20日,阿姆斯特朗在月球表面迈出了历史性的一步,留下了“这是个人的一小步,却是人类的一大步”的名言。

在其后的数十年里,阿波罗计划的技术细节、轨道数据、登月样本以及大量影像资料一直被学术界、媒体和公众所研究。官方档案、任务日志以及宇航员的回忆录,构成了这段历史的核心证据。

2. “外星人”传说的起源

2.1 媒体报道的火花

1970年代,伴随冷战时期的间谍与科技竞赛,部分美国媒体开始刊登关于“太空不明物体”(UFO)与航天计划相交叉的报道。某些记者引用了当时未公开的航天局内部文件,声称在阿波罗任务期间,宇航员曾目击到不明光点或其他异常现象。

2.2 目击者的口述

1979年,前NASA工程师弗雷德·阿什顿在一次访谈中提及,他曾在地面控制中心听到无线电中出现过异常噪声,有人猜测可能是外星通讯的干扰。虽然后续调查发现是仪器故障,但这段“模糊的记忆”在科幻爱好者之间流传。

2.3 科幻作品的推波助澜

1971年,科幻作家洛克·斯密斯在《星际谜局》中描写了阿波罗11号的登月舱在月面发现了“人工结构”。随后,电影《月球阴影》(1973)进一步将这一情节视觉化,激发了大众对“月球上是否存在外星文明”的好奇。

3. 主流科学界的回应

3.1 数据核查

NASA在2009年发布了“阿波罗计划完整公开档案”,其中包含了全部原始的遥感图像、月壤样本化学成分以及任务期间的完整通信记录。针对外星人相关的疑问,科学团队对影像进行像素级审查,未发现任何非自然结构。

3.2 月壤实验

多个独立实验室对阿波罗11号带回的月壤进行微量元素和同位素分析,结果显示其组成与地球上已知的岩石形成过程高度吻合,缺乏任何人工加工的痕迹。

3.3 公开辟谣

NASA官方在其网站的“常见问题”栏目里,明确回答了“阿波罗任务是否遭遇外星人接触?”的问题,指出所有的航天记录均经严格审计,未发现任何异常。

4. 阴谋论的结构与演变

4.1 信息缺口的利用

当时的技术限制导致部分数据只能在特定频段传输,普通公众难以直接获取完整信息。阴谋论者恰好利用这些“看不见的空白”,构筑了“政府隐瞒外星信息”的叙事。

4.2 社交网络的扩散

自1990年代网络兴起后,论坛、博客以及后来的社交平台成为阴谋论的温床。图片、音频剪辑被频繁编辑、拼接,以制造“证据”。

4.3 商业化运作

一些出版公司利用公众的好奇心,推出以“阿波罗11号外星接触”为主题的图书、纪录片和周边产品。虽然内容多为臆测,却在市场上取得不俗的销量,进一步巩固了这一议题的知名度。

5. 文化层面的影响

5.1 艺术创作

自1970年代起,漫画家、雕塑家以“月球上的神秘遗迹”为灵感,创作了一系列作品。美国现代艺术馆(MoMA)于2005年展出了名为《月影的回声》的装置艺术,正是对阿波罗任务与外星想象的交叉审视。

5.2 教育与科普

一些科普节目在探讨太空探索时,会专门设立“UFO专题”,用科学的角度解释为何人们会产生误解。例如BBC的《宇宙的真相》系列,就在一集中回顾了阿波罗11号期间的所有录音,展示了声音背后的物理现象。

5.3 政策层面的关注

美国国会在2001年曾组织听证会,讨论“政府对外星现象的透明度”。虽未涉及阿波罗计划的具体指控,但议员们在发言中提到,公众对未知事物的担忧需要通过信息公开来缓解。

6. 从技术角度审视所谓“异常”

6.1 通信干扰的来源

在太空环境中,宇宙辐射、微流星尘以及设备自身的老化,都可能导致信号失真。对阿波罗11号的通信记录进行频谱分析后,科学家发现多处短暂的噪声峰值对应的是地球上电离层的波动。

6.2 视觉误判的机制

月球表面的光线反射极其强烈,且没有大气层的散射作用。宇航员在低光环境下使用的摄像设备,容易捕捉到光斑、镜头畸变等现象,被误认为是“奇异物体”。

6.3 样本处理的细节

月壤在返回舱中被密封保存,整个过程遵循严格的洁净室标准。若真的出现了外星微生物或人工材料,在显微镜下的形态与地球生物明显不同,审稿人会立刻上报。迄今为止,所有审查报告均显示样本为纯粹的岩石碎屑。

7. 国际视角的比较

7.1 苏联的探月计划

与美国同步进行的苏联“月球计划”同样在1960年代完成了多次软着陆。苏联官方从未公开任何关于外星接触的声明,且其后期的月球研究报告与美国的结论基本吻合。

7.2 欧洲空间局的态度

ESA在1998年发布的《太空探索伦理指南》明确指出,任何关于外星文明的公开声明,都必须基于可重复验证的实验数据。该文件在业内被视为对“未经证实的外星信息”传播的制约。

7.3 亚洲国家的科幻传统

日本的动漫作品常将月球与外星文明联系在一起,如《机动警察》系列中出现的月面基地。虽然是艺术创作,但也反映了公众对太空未知的好奇与想象。

8. 未来探索的可能性

8.1 新一代月球任务

2024年发射的“阿尔忒弥斯Ⅰ号”计划在月球极地部署长期观测站,配备高分辨率摄像头和深度探测仪器。这些设备的成像质量远超上世纪的技术,为排除“视觉误差”提供了更可靠的依据。

8.2 采样返回的技术升级

近期的“月球采样返回计划”采用无接触机器人臂,避免了人为操作对样本的潜在污染。对于任何异常成分的检测,将在地面实验室进行多层次的化学、光谱和显微分析。

8.3 国际合作的框架

在《月球资源利用协定》框架下,各国科研机构共同制定了数据共享标准,确保所有观测数据在公开平台上实时更新。这样的透明机制,进一步削弱了信息不对称导致的猜测空间。

9. 结语的隐喻

人类迈出登月第一步的瞬间,已经把目光投向更遥远的星际空间。对未知的好奇与对科学的敬畏,在每一次发射、每一次观察中交织。无论是对阿波罗11号的再审视,还是对未来月球探测的期待,都是人类在浩瀚宇宙中探索自我的过程。

(此文至此自然结束)