可怕外星人

在遥远的星际深处,有一种形象在无数人的梦境里游走——它们的外形扭曲、动作诡异,仿佛从恐怖的科幻片中走出来,却又似乎隐藏着某种难以言喻的真实感。关于这些可怕的外星

在遥远的星际深处,有一种形象在无数人的梦境里游走——它们的外形扭曲、动作诡异,仿佛从恐怖的科幻片中走出来,却又似乎隐藏着某种难以言喻的真实感。关于这些可怕的外星生命体,人们的想象从古老的神话传说跨越到了当代的科学争议,形成了一幅宏大的文化拼图。

1. 神话中的外星来客

早在古代文明的壁画和石刻中,便可以看到形似人形却拥有多眼、多臂、甚至带有翅膀的神祇。埃及的“塞特”、美索不达米亚的“吉尔伽美什”以及玛雅文明中的羽蛇神,都被后世的解读者视为可能的外星访客。虽然这些图像的本意可能是宗教或象征意义,但当它们以一种跨越时空的方式出现时,不少爱好者便开始猜测,古人是否曾目击过超越常规的存在。

2. 现代目击报告的典型特征

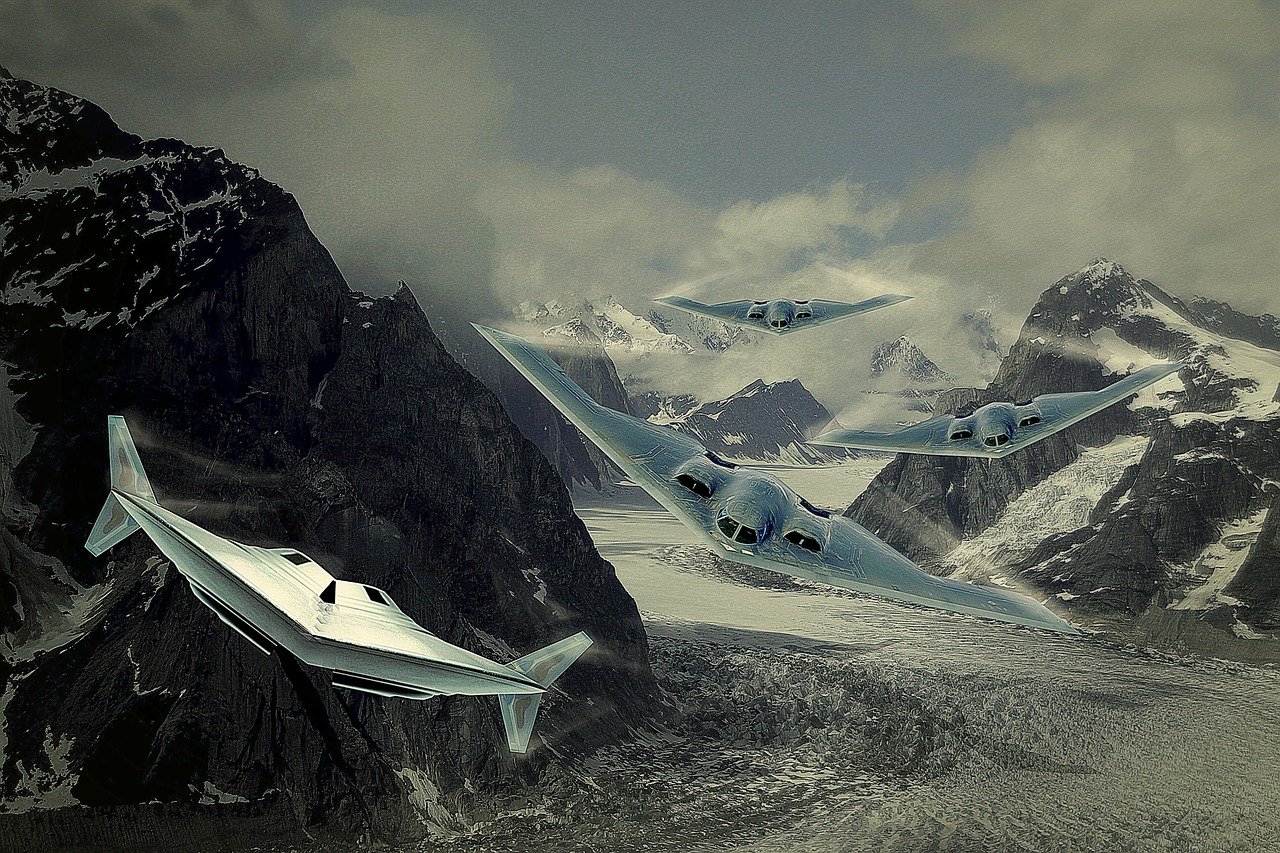

进入20世纪后,媒体报道的UFO(不明飞行物)与外星人目击事件不断涌现,形成了若干相对固定的叙事模式:

- 灰色小人:身高约一米,皮肤灰白,头部呈椭圆形,眼睛像黑曜石般大而无眉。最为人熟知的形象来自1947年的罗兹威尔事件以及随后在“阿波罗计划”中流传的所谓“灰人”照片。

- 爬行类生物:有报告称在某些荒凉的沙漠或雪原中看到多足、具鳞片的生物,动作快速且具高度灵活性。目击者常形容它们像是远古爬行动物与机械装置的混合体。

- 光体实体:不少人声称在夜空中看到巨大的光球或半透明的能量体,它们不发出声音,却能在瞬间穿梭于几百米的距离之间,留下的只有淡淡的电磁波干扰。

这些描述虽然各不相同,但共同点在于:目击者往往感受到强烈的恐惧与不安,甚至有时伴随短暂的失忆或幻觉。现代心理学家指出,这类体验可能与大脑对未知刺激的防御机制有关,但公众的好奇心与恐慌情绪仍使得这些故事在网络上迅速传播。

3. 科学视角下的“可怕”外星人

从天体物理学和生物学的角度审视,外星生命体的形态取决于它们所在星球的环境条件。以下几种极端假设常被讨论:

- 高辐射星球的硅基生命:如果生物的基础材料不是碳,而是硅,它们的外表可能呈现出石质或玻璃质的硬壳,能够抵御强烈的宇宙辐射。如此坚硬的外皮会让人联想到怪物电影中那种无法穿透的外壳。

- 低温星球的液氨生物:在温度极低的星球上,液氨可能取代水成为溶剂。这类生物的代谢方式和结构可能完全不同于地球上的生命体,出现类似液体金属的流动形态,给人一种不稳定甚至威胁感。

- 强磁场环境的电磁生物:如木星的卫星欧罗巴,拥有巨大的地下海洋和强磁场。一种假设是,外星体可能以电磁能量为主体,能够操控磁场进行移动或通讯。这种“看不见却能感知”的存在自然会被描绘成神秘而可怕的形象。

尽管上述设想仍处于理论阶段,但它们提供了对“可怕外星人”外观的科学解释框架。若真有如此与地球生物迥异的种类出现,人类的第一反应很可能是惊恐,因为它们的行为模式和感知方式将完全超出我们已有的认知体系。

4. 流行文化的推波助澜

电影、小说、电子游戏是塑造外星恐怖形象的重要渠道。经典作品如《异形》(Alien)中的异形女王、《第五元素》(The Fifth Element)里那只巨大的“黑曜石爬虫”,以及《光环》系列中的“星灵”——这些形象在视觉上都强调了不对称、锋利的结构和异常的生理特征,以此激发观众的原始恐惧。

电视纪录片《外星来客档案》在每一集结尾都以紧张的配乐和快速剪辑的画面结束,让人不自觉地留下“如果真的有一天它们降临,我该如何自保?”的心理暗示。游戏《质量效应》则通过交互式对话,让玩家直接面对不同种族的外星生物,其中不乏凶狠的克罗格人(Krogan)和神秘的收割者(Reapers),让玩家在虚拟世界里体验“面对未知威胁时的无力感”。

这些作品之所以能引发强烈的情绪反应,不仅是因为特效技术的突破,更在于它们抓住了人类对未知的本能畏惧。无论是从视觉冲击还是情节安排,都让“可怕外星人”成为了一种跨文化的共通恐惧符号。

5. 心理学层面的解读

研究表明,恐怖的外星形象往往激活大脑的杏仁核——负责情绪和恐惧的核心区域。观看或阅读与外星相关的恐怖素材时,脑内会分泌大量的肾上腺素,使人产生心跳加速、汗液增多的生理反应。这种反应在进化史上帮助祖先快速逃生,然而在现代的安全环境中,它常被转化为娱乐消费。

部分人对外星恐怖的执着甚至发展为“外星恐惧症”,表现为对宇宙、星空或与科技相关的事物产生强烈的焦虑。心理治疗师建议,这类患者可以通过渐进式暴露法,逐步适应与外星主题相关的媒体内容,从而降低恐惧阈值。

6. 可能的真实威胁与防御设想

假设真的有外星生物降临地球,并且其特征符合上述“可怕”描述,人类在防御层面需要考虑以下几个方面:

- 信息获取:首先必须快速确定其生理结构和行为模式。利用红外、超声、磁场探测等多波段仪器,结合人工智能分析,可以在短时间内生成对方的基本特征图谱。

- 生物防护:如果对方具备高辐射耐受或化学攻击能力,传统的防护服可能失效。研发含有新型复合材料的防护层,能够在保持灵活性的同时抵御极端环境,是应对之道。

- 通讯与干扰:若外星体使用电磁信号进行交流,地球现有的电子设备可能被扰乱。建设专用的电磁屏蔽区,配合定向干扰装置,能够在关键时刻切断其信息通道。

- 伦理与合作:并非所有外星生物都具备敌意。历史上有不少案例表明,初次接触往往伴随误解。建立跨学科的危机评估团队,包含生物学家、外交官、伦理学者等,能够在冲突升级前寻找潜在的和平交流渠道。

7. 未来的探索方向

目前,关于外星生命的研究仍然以地外行星的探测为主。天文学家使用凯克望远镜、詹姆斯·韦伯太空望远镜等设备,寻找类地行星的大气成分异常,试图捕捉可能的生物标志物。与此同时,生物学家在地球极端环境(深海热泉、南极冰盖等)进行实验,模拟外星生存条件,以验证非碳基或高辐射耐受的假设。

在这一过程中,公众对于“可怕外星人”的想象仍然是推动资金投入和科研热情的重要因素。每一次关于UFO的新闻曝光,都会激发新一轮的公众讨论,也让科研机构在严谨的科学方法之外,更多地考虑如何向大众解释复杂的概念,避免恐慌的蔓延。

当星辰继续在黑夜中闪耀,关于未知的恐惧与好奇也在心底交织。或许有一天,真正的外星访客会打破我们对“可怕”的刻板印象,带来全新的认识;也可能,正是我们自身的恐惧让这些形象在想象的空间里永远保持鲜活。无论结局如何,围绕外星的故事仍将在人类的文化血脉中不断流转。