外星人相貌

外星人相貌的多元想象与考证自古以来,人类对宇宙的探索从未停歇。每当夜空中出现不寻常的光点,或是目击者报告奇异的“访客”,关于外星人形象的讨论便会在大众与学术之间

外星人相貌的多元想象与考证

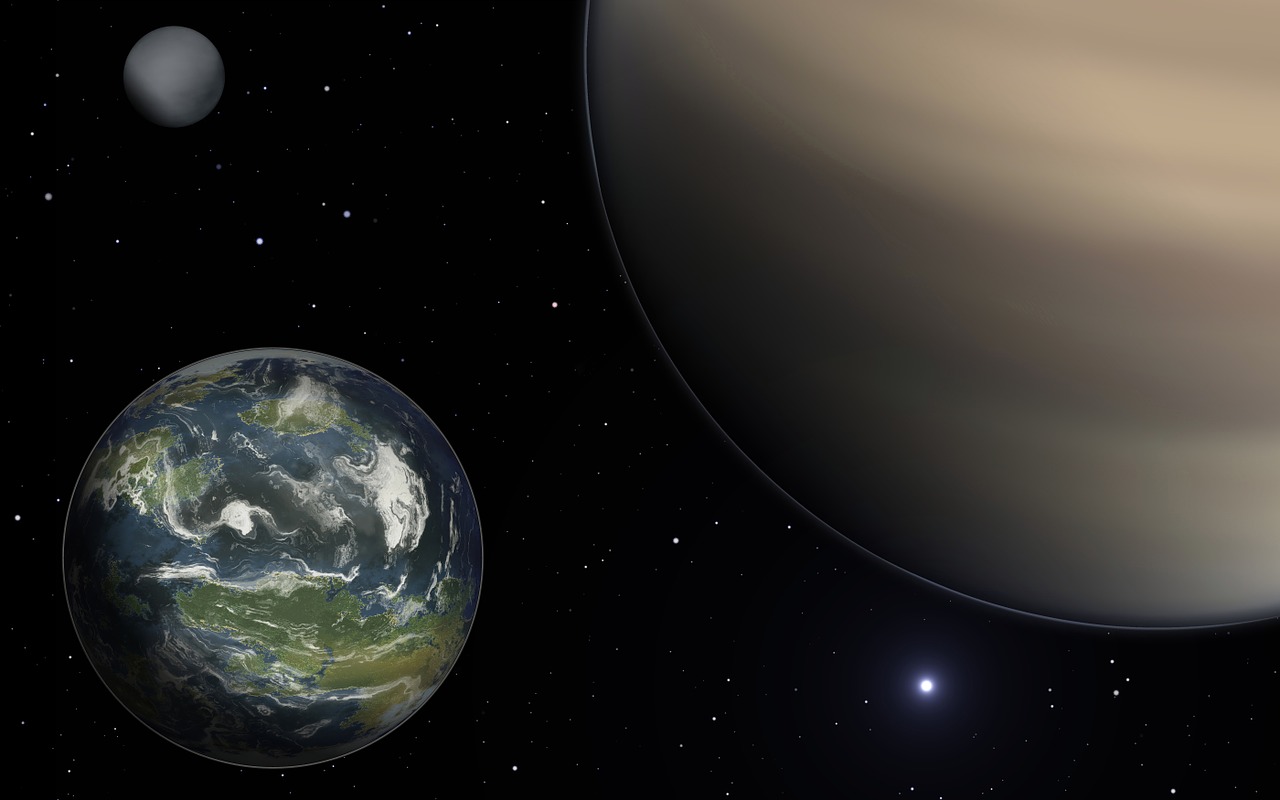

自古以来,人类对宇宙的探索从未停歇。每当夜空中出现不寻常的光点,或是目击者报告奇异的“访客”,关于外星人形象的讨论便会在大众与学术之间交织。尽管至今还没有得到确凿的实物证据,关于外星人相貌的描述却在不同文化、时代以及科学假设中形成了丰富而迥异的图景。

一、古代神话与壁画中的异形

1.1 埃及与美索不达米亚的神祇

在古埃及的《亡灵书》中,出现了类似“星际使者”的形象:身披金属鳞片、头部有两只发光的眼睛,被视为天神的化身。美索不达米亚的楔形文字里记载的“安努纳奇”也常被后世解读为外星访客的原型——高挑的身躯、长袍包裹、手中持有发光的杖。

1.2 美洲原住民的星鸟与光体

南美的印加文明留下了关于天降“光鸟”的壁画,这些鸟类拥有金属羽毛、六足和巨大的眼睛。北美的纳瓦霍族则流传“光之人”——身形纤细、四肢比例失衡,行走时发出柔和的光芒。

二、现代目击报告的共性特征

2.1 “灰人”——最具标志性的形象

自20世纪50年代以来,全球范围内的UFO目击报告中,最经常出现的便是所谓的“灰人”。他们的外观大致如下:

- 身高:约1.2–1.5米,比例紧凑;

- 头部:椭圆形、略显扁平,眼部呈现黑色硕大的椭圆形;

- 皮肤:淡灰至淡银,质感似乎缺乏明显的毛孔或血管;

- 四肢:手臂相对较短,手指细长且常带有轻微的关节弯曲;双腿呈直线状,踝部没有明显的脚踝结构。

这些特征在美国、英国、巴西、俄罗斯等地的独立报道中出现频率极高,形成了一种跨文化的“共同记忆”。

2.2 “爬虫类”与“爬行者”

在南太平洋的毛利族以及澳大利亚原住民的传说中,出现了类似爬虫的外星形象。其主要特征包括:

- 鳞片覆盖:全身被光滑甚至带有微光的鳞片覆盖;

- 四肢结构:两条前肢呈抓握状,后肢类似蛇形,用于蠕动;

- 头部造型:呈三角形或倒V形,口部两侧有细长的触须。

这些描述在20世纪80年代的美洲一系列UFO目击中再次出现,目击者称其能够在空中快速滑行,仿佛对大气阻力不受影响。

2.3 “软体”与“能量体”

部分记录中提到的外星人并不符合传统的实体生物概念,更多地呈现为“光体”或“能量体”。特点包括:

- 形态可变:在目击者的视线中可以从点状光斑转变为半透明的球形;

- 缺乏固体结构:手指、脚趾等部位不明显,似乎用一种“流体”方式进行交互;

- 发光颜色:常见的有蓝绿、淡紫、纯白等光谱。

这些现象在日本北海道的“光之山谷”以及加拿大北极地区的“霜光事件”中被多次记录。

三、科学假设对外星体形态的推演

3.1 基于行星环境的适应性模型

科学家在推测外星生物形态时,往往依据行星的重力、气压、温度以及辐射水平进行模拟。若一个星球的重力远低于地球,生物体可能进化出更为纤细且柔软的骨骼结构,以便在低重力环境中高效移动;相对应的,体表可能发展出高度反射的光学层,以抵御强烈的星际辐射。

在类似火星的稀薄大气环境中,呼吸系统可能采用类似气体交换的薄膜结构,而不是肺部。这样的一种形态在目击报告中出现的“灰人”身形上出现了相似之处:扁平的头部、皮肤似乎缺乏血管纹理。

3.2 碳基与非碳基生命的可能性

大多数科幻作品默认外星生物为碳基生命,而部分前沿研究提出硅基或氨基生命的可能性。若以硅为主要骨架,生物体表面会呈现出类似硅胶或玻璃的质感,光线折射后可能产生金属光泽,这与某些目击报告中出现的“金属光泽皮肤”相吻合。

氨基生命则需要低温环境,体表可能覆盖有类似晶体的结构,呈现半透明或多层折射的外观。这类特征在“软体”“能量体”描述中偶有提及。

3.3 信息论视角:能量与意识的分离

一些前沿学者提出,外星智慧可能不依赖传统的实体形态,而是以信息模式存在于星际介质中。若是如此,外星访客的“相貌”更像是投射到观察者感官的模式,并非真实的物理结构。这种观点可以解释为什么目击者在短暂接触后,对外星人外形的细节记忆常出现模糊或差异。

四、艺术与媒体对外星形象的塑造

4.1 电影与电视的影响

从《星际迷航》到《黑衣人》,影视作品在塑造外星人形象方面具有巨大的传播效应。电影中的“灰人”往往配以冷峻的面孔、无表情的眼神,这种视觉语言已经潜移默化地影响了公众对真实目击的记忆。

4.2 文学与绘画的想象

科幻文学作品常把外星人描绘成多臂、多眼、甚至是全息投影式的存在。如阿瑟·克拉克的《星际之门》里出现的“多面体实体”,以及特德·姜的短篇《七十二小时的光》中的“光之体”,都对后来的目击描述产生了反向的启示效应。

4.3 互联网与社交媒体的自组织

在YouTube、Reddit等平台上,热衷于UFO与外星话题的社区经常分享自称的“证据”——包括照片、手绘草图、甚至AI生成的图像。由于传播链路的多层次放大,某些特定的外形特征会在网络中获得近似于民间“共识”的地位。

五、跨学科视角的综合思考

从神话到现代报告,从科学模型到艺术渲染,外星人形象呈现出一种多层次、跨时间的叠加效应。若把这些信息视为一种“文化记忆的沉积层”,我们可以看到以下几点趋势:

- 形象的简化与标记化:在多数目击报告中,外星人的面部特征往往被压缩为几何形状(圆、椭圆)以及单一的眼部表现(大黑点),这在认知心理学上符合“快速识别”机制。

- 光学与金属感的交叉:不论是古代壁画还是现代目击,外星皮肤常伴随金属光泽或光学折射,这或许是对未知光源的感官投射。

- 可变性与模糊性:从实体到能量体,外星人形象在不同叙事中呈现出高度的可塑性,彰显了人类对未知的想象空间。

这些观察提醒我们,在探索外星智慧的道路上,必须兼顾跨学科的视角:人类学的叙事分析、天体生物学的环境适应模型、以及心理学的感知偏差,都可能为解读这些形象提供线索。

六、结语

无论外星人的真实形态是否真的如同我们常在报导中看到的那般——灰色、无表情、眼大而空——这些形象已经深深植根于现代文化的土壤中。它们是我们对未知的投射,也是科技与想象共同孕育的产物。随着探测技术的进步和跨学科研究的深入,也许有一天,我们能够从星际尘埃中捕捉到真正的生物信号,从而把这场漫长的形象追寻变成一次实证的邂逅。