外星人雕刻

外星人雕刻的起源与发展在现代艺术的语境里,“外星人雕刻”已经不再是科幻电影的装饰道具,而是以其独特的形式语言,挑战着传统雕塑的美学边界。最早可以追溯到上世纪七十

外星人雕刻的起源与发展

在现代艺术的语境里,“外星人雕刻”已经不再是科幻电影的装饰道具,而是以其独特的形式语言,挑战着传统雕塑的美学边界。最早可以追溯到上世纪七十年代的欧美先锋艺术圈,艺术家们受到了当时流行的星际探索热潮以及对未知文明的好奇心的双重激励,开始尝试将外星形象以实体化的方式呈现。

1. 早期实验

1972 年,美国艺术家 James Turrell 在一次装置展中加入了光线与金属碎片的组合,营造出一种仿佛来自星际的氛围。虽然并非完全意义上的雕塑,但其对空间感的处理为后来的外星造型提供了思路。紧随其后的是英国的 Tony Cragg,他在1975 年的《宇宙碎片》系列中使用金属废料拼接出不规则的“外星生物”形体,强调了材料的再生与未知形态的冲突感。

2. 日本的“异形”潮流

进入八十年代,日本的动漫文化快速崛起,随之而来的是对异形造型的热情。高松次郎 在 1984 年的个人展览《星际残痕》中,采用陶土与樟脑油混合的工艺,将流动感十足的外星肢体做成可拆解的模块。观众可以自行组合,形成无限变化的外星形象。此举不仅突破了传统雕塑的固定性,也让观者参与到创作过程之中。

3. 进入数字时代

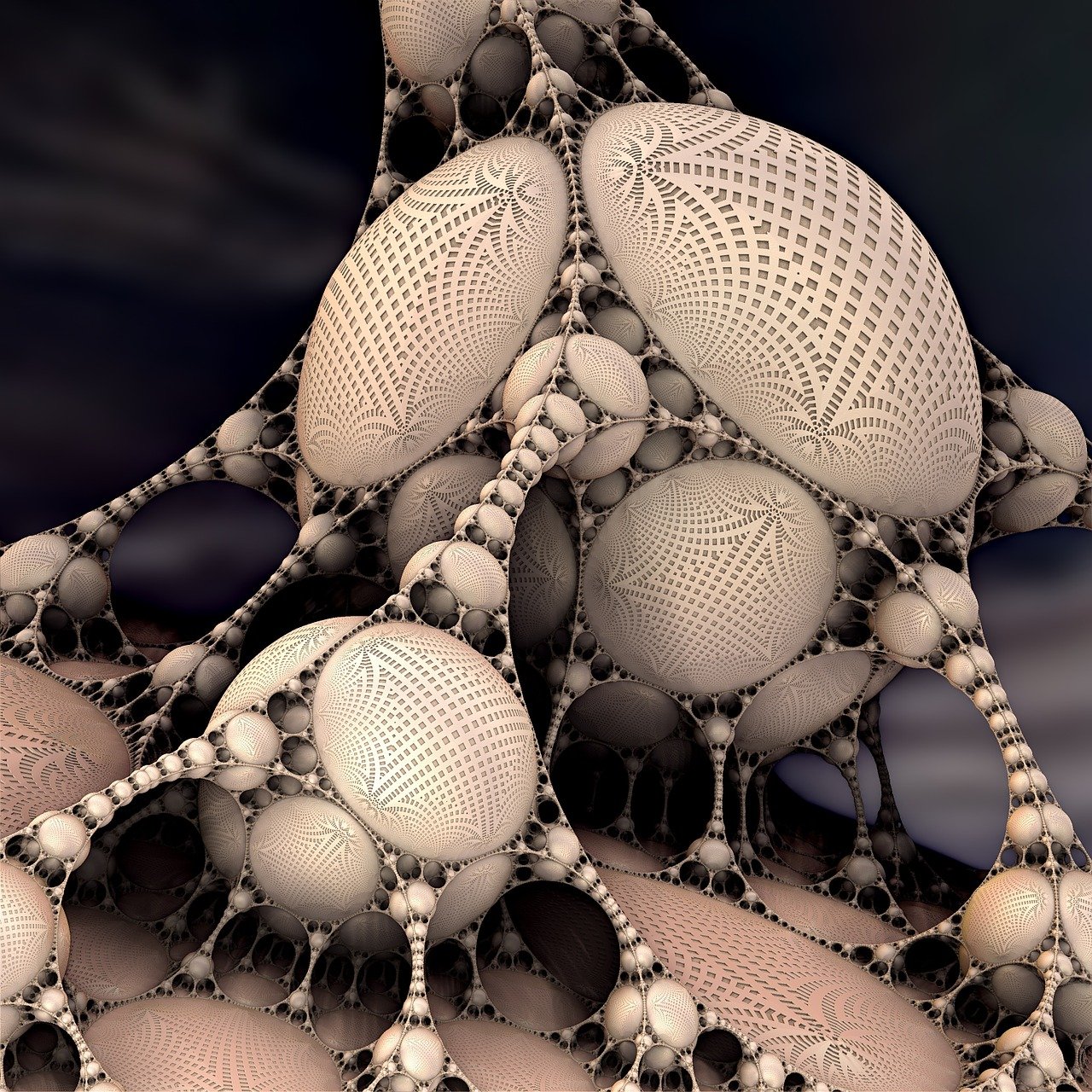

1990 年代末,3D 打印技术的出现为外星人雕刻提供了全新的材料和表现手段。Liu Wei(刘伟) 在 2001 年的《星际纹理》系列中,利用扫描得到的自然界微观纹理,经过算法演算后生成全新外星皮肤结构,并通过金属树脂 3D 打印出逼真的立体造型。该作品在北京的今天美术馆展出时,引发了关于科技与艺术融合的广泛讨论。

技术与材料的演变

外星人雕刻的核心在于如何让观者感受到 “非人类” 的特征,而这往往依赖于材料的选择和加工手段的创新。

-

金属与合金:铝、钛合金以及不锈钢的使用,使得雕塑具备了未来感的光泽和坚硬度。在表面采用酸蚀或激光雕刻,可以呈现细腻的纹路,如同外星生物的鳞片或金属化的皮肤。

-

有机材料:树脂、陶土、石膏等传统材料仍然在外星雕刻中占据重要位置。艺术家通过混合天然色素或光敏剂,使作品在不同光照条件下呈现出色彩的变化。

-

复合材料:碳纤维、玻璃纤维与聚合物的结合,不仅提升了作品的结构强度,还可以实现轻量化,便于大型装置的悬挂或移动。

-

先进加工:激光切割、CNC 雕刻以及 3D 打印成为当前主流。尤其是多材料 3D 打印,能够一次成型多种硬度和色彩的部件,实现更为复杂的外星形态。

文化意义与跨学科对话

外星人雕刻在艺术之外,还与科幻文学、天文学、甚至心理学产生了交叉。

-

科幻文学的呼应:很多作品直接取材于经典科幻小说中的外星种族形象。例如,H.R. Giger 受《银翼杀手》中“复制人”概念的启发,把机械与有机融合的视觉语言转化为雕塑,使得观者在面对雕塑时不自觉地联想到未来的伦理议题。

-

天文学的启示:NASA 的星际探测器拍摄的彗星、行星表面图像,为雕塑提供了真实的地形纹理。艺术家们经常将这些纹理抽象化,用于外星皮肤的设计,形成科学与艺术的桥梁。

-

心理学的探索:对陌生形体的审视常常触发人类原始的恐惧或好奇。研究表明,当雕塑的形象兼具陌生感与可辨认的结构时,观者更容易产生“陌生熟悉感”,这在很多装置展中被有意利用,以增强沉浸式体验。

代表性作品与艺术家

| 艺术家 | 作品名称 | 创作年份 | 主要材料 | 作品特点 |

|---|---|---|---|---|

| James Turrell | 星际光线 | 1972 | 玻璃、光源 | 利用光影制造“看不见的外星体” |

| Tony Cragg | 宇宙碎片 | 1975 | 金属废料 | 通过拼接呈现不规则的外星形态 |

| 高松次郎 | 星际残痕 | 1984 | 陶土、樟脑油 | 模块化结构,可自行组合 |

| Liu Wei(刘伟) | 星际纹理 | 2001 | 金属树脂 | 3D 打印实现微观纹理的宏观呈现 |

| Zaha Hadid | 外星花园 | 2013 | 玻璃纤维、钢材 | 曲线与几何交错,仿佛外星生态系统 |

| 张扬 | 星尘漂浮 | 2020 | 透明树脂、LED灯 | 透明雕塑内嵌光源,营造星光流动感 |

其中,Zaha Hadid 的“外星花园”将建筑与雕塑融合,她的流线型结构让人联想到外星星球的地貌变化。作品在阿联酋的阿布扎比艺术中心展出时,凭借其空间感与未来感获得了高度评价。

展览与观众互动

近期的几场大型展览,已经将外星人雕刻的互动性推向高潮。

-

“星际之门”装置(2022):在上海当代艺术博物馆,观众佩戴 AR 眼镜后,能够看到雕塑表面随光线变化而出现的“外星纹路”。现场还有实时生成的声音系统,模拟外星环境的低频嗡鸣。

-

“外星实验室”沉浸式展(2024):在东京森美术馆,展区设计成实验室的形态,观众需要通过触控屏幕选择不同的材料组合,系统将即时打印出小型外星模型供观者携带。此举鼓励了公众对材料科学的兴趣,也让创作过程变得透明。

-

线上虚拟展(2025):利用全息投影技术,全球观众可以在自己的客厅中观看浮空的外星雕塑,并通过手势改变其姿态与光影。技术团队表示,这种无接触的艺术体验正逐步成为后疫情时代的主流形式。

市场与收藏趋势

随着全球艺术市场对新媒介的接受度提升,外星人雕刻的拍卖记录屡创新高。2023 年,伦敦苏富比拍卖行以 480 万英镑成交了 Tony Cragg 的《星际碎片》系列中的一件,创下该艺术家同类作品的最高成交价。与此同时,亚洲收藏家对高质量金属复合材质的作品表现出浓厚兴趣,尤其是那些兼具技术含量与审美价值的作品。

在二级市场上,部分以 3D 打印为主要创作手段的艺术家,开始推出限量发行的“数字雕塑证书”。购买者不仅得到实物模型,还获得对应的区块链唯一标识,确保其在全球范围内的唯一性与可追溯性。此举为雕塑收藏提供了新的保障机制,也为艺术品的数字化保存开辟了道路。

未来可能的演进方向

-

跨学科合作:天体物理学家与艺术家共同创作,以真实的行星数据为蓝本,生产出更具科学真实性的外星雕塑。

-

可持续材料:在全球环保议题的推动下,使用生物基树脂或再生金属的雕塑会逐渐受到青睐。艺术家们通过材料的循环使用,强调外星文明与地球生态的共生关系。

-

沉浸式叙事:结合全息、VR 与声音装置,让观者在进入空间时能够感知到“外星生态系统”的完整氛围,从而实现从观看到体验的转变。

-

人工智能生成:AI 通过学习大量异形图案,生成独一无二的外星形体草图,供艺术家进行手工加工或直接用于 3D 打印,缩短创作周期的同时保持创意的新鲜度。

外星人雕刻之所以持续受到关注,源自它本身对未知的渴望以及跨越传统媒介的实验精神。每一次技术的突破、材料的创新,都会在作品的表面掀起新的波澜,让观者在面对这些看似超现实的形体时,重新审视人类自身与宇宙的关系。