**古埃及的法老相当于中国古代的谁?——权力与文化的跨文明对比解读**

引言古埃及的法老与中国古代的统治者在时间跨度、地理环境以及价值观念上都有显著差异,但二者在“至高权力”与“国家象征”方面却呈现出惊人的相似性。通过梳理两大文明的

引言

古埃及的法老与中国古代的统治者在时间跨度、地理环境以及价值观念上都有显著差异,但二者在“至高权力”与“国家象征”方面却呈现出惊人的相似性。通过梳理两大文明的政治结构、宗教职能、仪式传统以及文化记忆,可以更清晰地看到法老相对应的中国古代形象究竟是哪类人物。

政治权力的集中与神圣化

法老在埃及王国的体制中是唯一的最高统治者,兼具军政、司法、立法三项职能。王位世袭,权力不容分割,甚至在王权危机时也会通过神祇的名义继续行使。

中国的“天子”同样是唯一的最高统治者,尤其在秦汉以后逐步形成“皇帝”制度。皇帝拥有最高军权(统帅诸侯军队),最高司法权(颁布律令,审理大案),以及最高行政权(任命官员、划分郡县)。天子的权力同样通过“受命于天”这一神圣概念得到合法化。

两者的共同点在于:权力的合法性均建立在神祇的授权之上,且不容分割。区别在于,埃及的法老往往以自身即为神的化身出现,而中国的天子则以“天命”与“神灵”保持距离,更多是“受天之授”。

宗教职能与祭祀体系

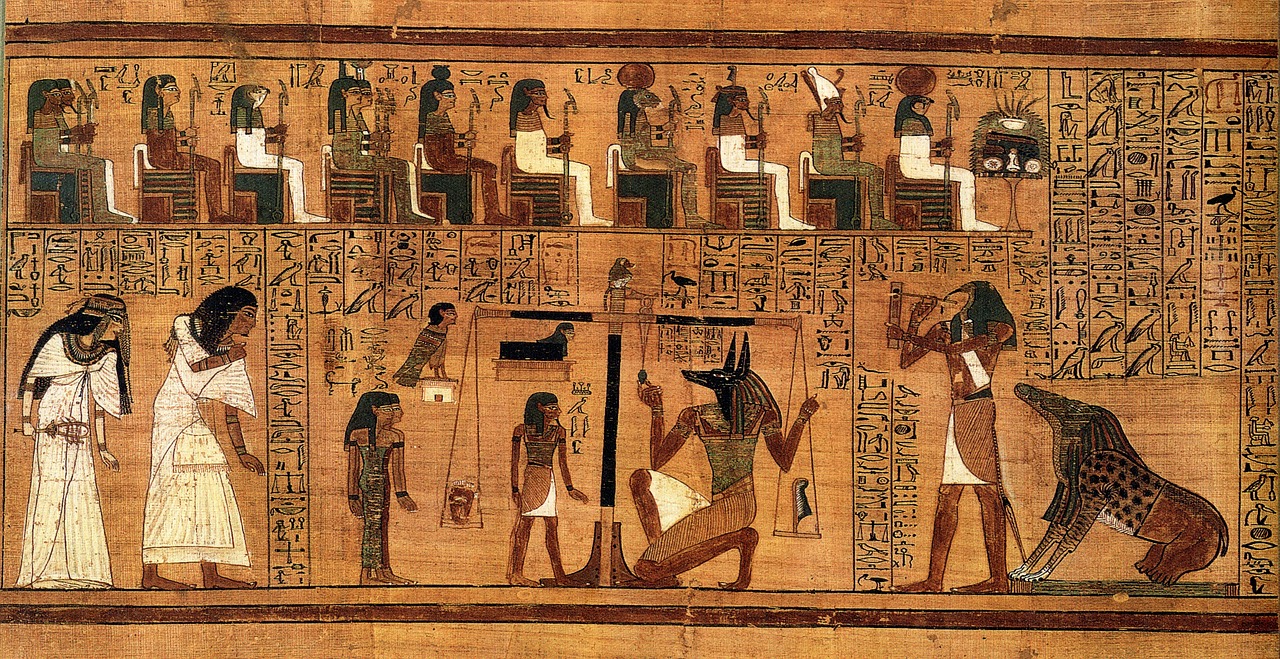

法老在埃及社会中是活着的神,是众神的首领,也是死后神祇的化身。每年都要主持大型的“奥西里斯节”“丰收祭”等仪式,亲自向神明献祭、祈祷丰收与国家安宁。

中国的统治者则承担“祭天”与“祭祖”的职责。祭天仪式在北岳、洛阳、北京等祭坛上进行,皇帝以祭天为最高礼仪,象征对天帝的敬仰与服从;祭祖则在王宫内的祠堂里进行,强调对祖先的尊崇。祭祀活动从秦始皇统一六国后逐步制度化,成为每年例行的国家仪式。

虽然祭祀的对象不同——前者是多神体系的诸神,后者是天帝与祖先——但两者都把统治者置于祭祀中心,以此巩固统治合法性。

帝王象征的建筑与艺术

法老的陵墓(如吉萨金字塔)与宫殿(如卡纳克神庙)是权力的永恒标记。金字塔的规模、形状以及内部的壁画、雕像,都在向后世宣示法老的神格与永生。

中国的皇帝则通过皇宫(紫禁城、故宫)与陵墓(秦始皇陵、明十三陵)来体现权势。紫禁城的规模、布局、严格的轴线以及宫殿的装饰,都在表达“皇居天子之位”。陵墓内部的陪葬品与石刻,同样是对皇帝权威的永久纪念。

两者的建筑语言虽不同,却都把“永恒”与“统治”紧密相连,形成跨时空的权力象征。

行政机构与官僚体系

法老的统治依赖于一套由大臣、祭司、军官组成的官僚体系。首相(如图特摩斯时期的“大祭司”)负责管理国家事务,地方官员负责收税、组织劳役。

中国的皇帝则在秦汉以后建立了以丞相、御史大夫、九卿等为核心的官制,层层递进的郡县制则在全国范围内统筹资源、征收赋税。不同的是,中国的官僚系统在后世形成了完整的科举制度,使得官员选拔更具制度化。

文化记忆与后世影响

法老形象在埃及艺术、文学乃至外来文明的描述中屡见不鲜。希腊的历史学家希罗多德、罗马的诗人维吉尔都曾用法老的形象来阐释权力的象征。

中国的皇帝形象则被大量记载于《史记》《资治通鉴》等史书,亦被文人墨客以诗词、戏曲、小说等形式再创作。两种文明对统治者的记忆方式,都体现了对权力与神性的双重敬畏。

权力与文化的交叉点

- 神化程度:法老的神格化更为直接,常被称为“活神”;中国皇帝则更倾向于“天授”,保持人间与天界的距离。

- 祭祀中心:埃及的祭祀围绕法老本人展开;中国的祭祀则在天子与祖先之间建立桥梁。

- 建筑象征:金字塔的单一体量对比紫禁城的复合布局,分别凸显“永生”与“秩序”。

- 官僚制度:埃及的官僚体系以血缘与贵族为主;中国的官僚制度在秦汉后逐步走向制度化、专业化。

跨文明的对照

综合政治、宗教、建筑和文化层面的比较,法老与中国古代的天子—尤其是秦汉以后的皇帝—在权力结构和象征功能上最为接近。二者都是国家最高统治者、宗教仪式的中心、建筑宏观的主导者,并通过神圣化的语言巩固统治。若要在中国历史的不同阶段寻找更细分的对应对象,早期的夏、商王(如商纣王)在祭祖和部族联盟上与法老的早期王权形态更为相似;而秦始皇统一六国后建立的皇帝制度,则在权力集中和神授理念上与后期的法老体制形成更直接的映射。

在这条跨文明的对照线上,法老的形象不仅是一位统治者,更是一个时代的文化坐标;而中国的天子或皇帝,同样以“天命”为根基,承载着国家的政治与精神双重职责。因此,当我们在探索古埃及与古中国的权力象征时,可以看到两个文明在不同的历史路径上,都在试图通过神圣化的统治者来维系社会秩序与文化延续。